ABO式血液型

解説

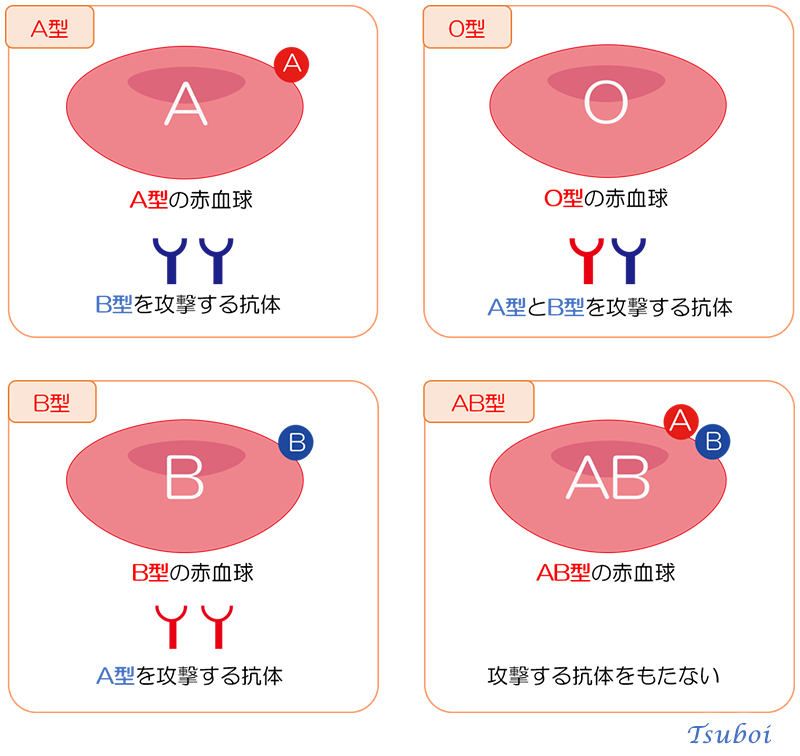

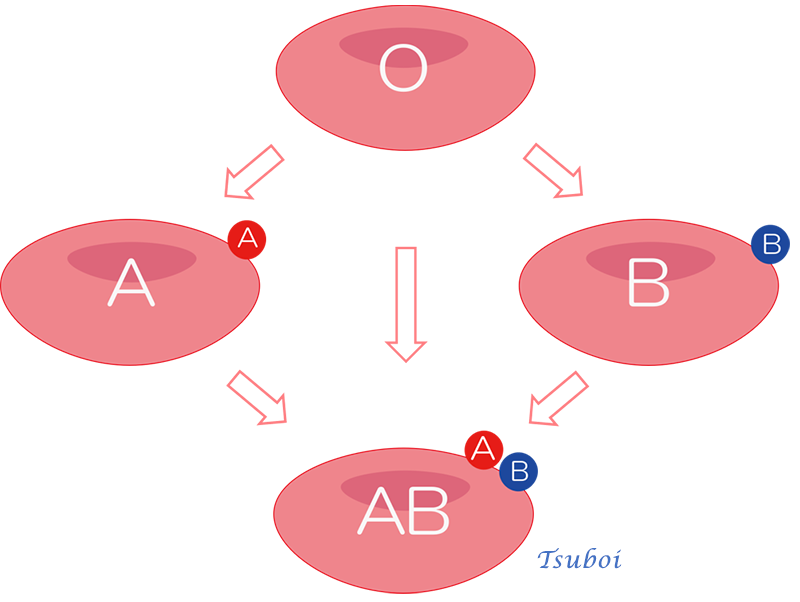

● ABO式血液型は、赤血球の表面にある物質(抗原)とその抗体から、A型、B型、AB型およびO型に分類する血液型の検査です。

A型の人は赤血球の細胞の表面に、「A抗原」という物質を持っています。このため、A抗原を持っている人はA型とよばれます。同じように、B型の人の赤血球には「B抗原」があります。

AB型の人の赤血球には「A抗原」と「B抗原」が両方あるため、この名があります。

一方、O型の人の赤血球にはそのどちらの抗原もありません。そのため抗原がない、すなわち0(ゼロ)からO型とよばれます。

もっと詳しく!

赤血球の表面には血液型に対応した抗原と、血液型の抗原に反応しない抗体を生まれながら持っています。たとえば、A型の人はA抗原と抗B抗体をもっています。逆にB型の人はB抗原と抗A抗体をもっています。O型の人は抗原をもちませんが両方の抗体をもちます。一方でAB型の人は両方の抗原をもちますが抗体をもちません。そして同じタイプの抗原と抗体が混ざり合うと、血液が固まってしまいます。

このことを利用して、抗A抗体と抗B抗体の試薬を患者さんの血球と混ぜ合わせ、血液が固まるかどうかをみる検査を「おもて試験」といいます。

一方、患者さんの抗原が含まれた血清を、A抗原とB抗原をもつ血球と混ぜ合わせて血液が固まるかどうかをみる検査もあり、これを「うら試験」といいます。

血液型n判定は、「おもて試験」と「うら試験」を合わせて行います。

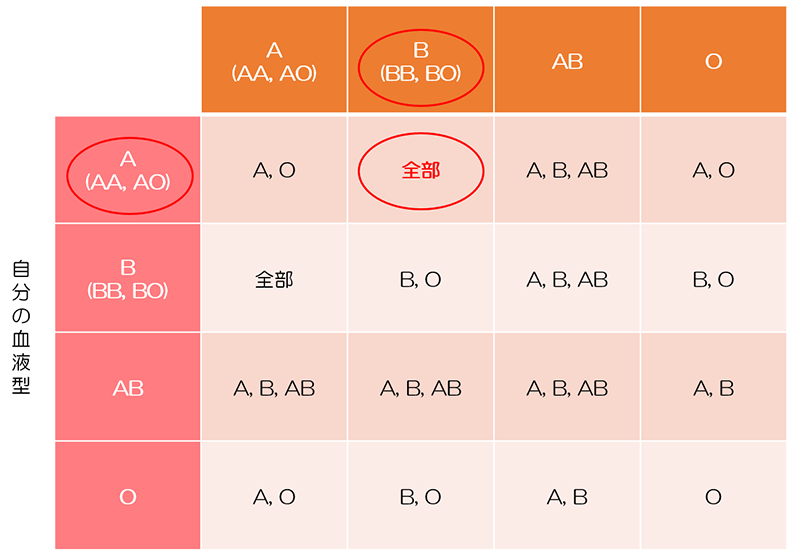

血液型の組み合わせ

ABO式血液型における抗原と抗体の組み合わせ

A型 :赤血球にA抗原、血清中に抗B抗体をもつ。

B型 :赤血球にB抗原、血清中に抗A抗体をもつ。

AB型 :赤血球にA, B両方の抗原をもち、血清中にはどちらの抗体ももたない。

O型 :赤血球にA, Bどちらの抗原もなく、血清中に抗A抗体、抗B抗体をもつ。

血液型と抗体

例えば、A型の母親と、B型の父親から生まれる子供の可能性は、A型、B型、AB型、O型のすべてになります。

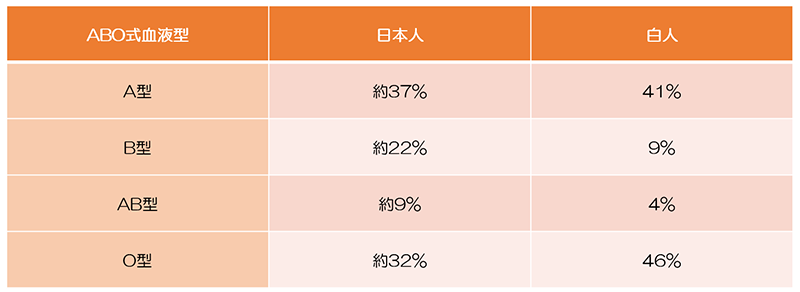

日本人の血液型の割合

a)ABO式血液型

b)Rh(D)血液型

LSIメディエンス

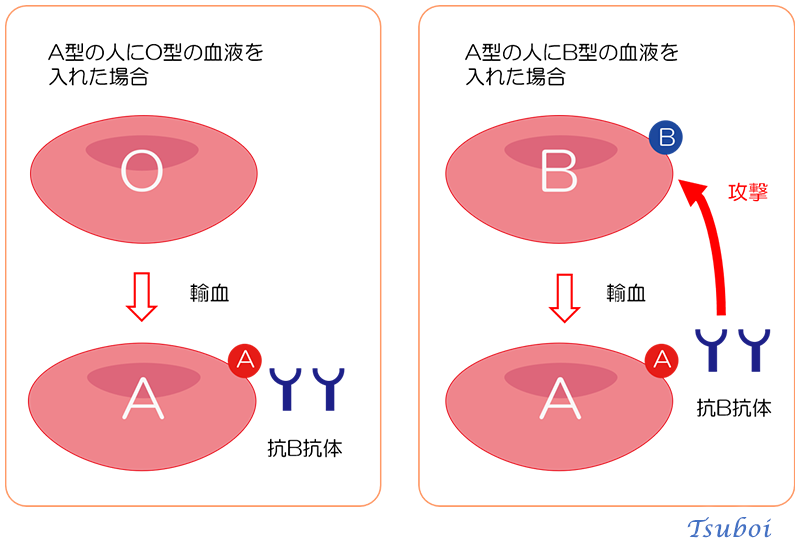

異型輸血(異なる血液型の輸血)

緊急時には、O型の赤血球をA型の人に輸血することは可能です。

O型の赤血球は表面に抗原を待たないため、抗体は攻撃しません。

しかし、B型の赤血球をA型の人に輸血した場合、体内の抗体(抗B抗体)がB型の赤血球を攻撃してしまいます。

血液型の適合性(緊急時)

緊急時、O型の赤血球は、A型、B型、AB型、もちろんO型の人に輸血することができますが、AB型の赤血球は、AB型の人にしか輸血することができません。